RAFAEL ZABALETA

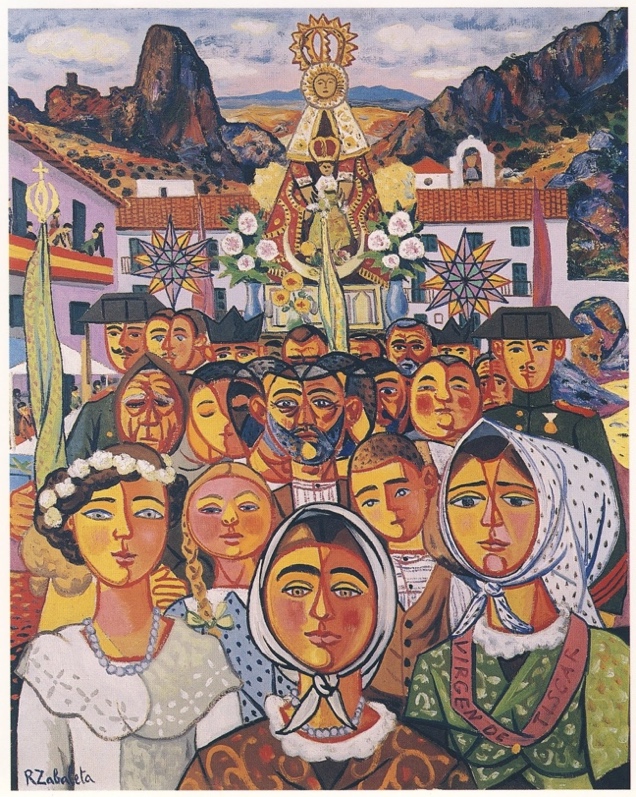

‘Romería del Tíscar’, 1953, Rafael Zabaleta

Asociación ‘Amigos de Rafael Zabaleta’

Zabaleta no ha muerto. Zabaleta duerme vivo en su arte, en este color amarillo de mar de trigo; en este azul de turquesa. Su cuerpo está tendido ahí, detrás de esa celosía de su dibujo, con herrajes medievales. Los contemporáneos vientos se quedan, en esta pintura, quietos. La luz no viene del sol que nos ilumina, viene a trenzarse otra luz entre los hierros estos, la luz interna de un austero señor.

No caben elogios ante lo que es ya tan evidente: la obra simple, de la que se da como la flor de la manzanilla, tan natural y espontánea. Pintura silvestre, pudiérase llamar. De la que viene del cielo a las manos.

En este sosegado ambiente no hace falta la Guardia Civil, como en cierto Romancero, donde fue substancia. Aquí es, acaso, algo de esa solemnidad de acompañamiento de procesión del Corpus Christi lo que la Benemérita le añade esporádicamente a la pintura de este gran pintor que, a fuerza de inocencia, tropieza a menudo con los “Beatos” románicos.

Las gentes rodean, calladas, la era y la iglesia. Fuman estáticas, con el pensamiento colgado en las crestas de aquellas montañas con ornamento vivo de cabras y lobos. Hay un himno a los prados y al cielo limpio y puro. Los bosques y los ríos viven su aventura, unida e independiente a la vez. Pequeños desiertos redondos levantan al aire el polvo tenue de lamentos contenidos de seres que fueron allí, sabe Dios cuándo, enterrados. Es muerte que se estrella con la vida de ese melancólico río, que parece hecho para que lo cante Jorge Manrique o el Marqués de Santillana. Contra la vitalidad de la manzana, de la pera y de la naranja, que ofrecen su frescura a la luna aquella que lucha con la lámpara en prioridad de luz, hay otra luna muerta que danza despedazada sobre los plateados rizos de un rabioso recodo del agua.

Todo es aquí certero, el color y las almas. Certero y vibrante, igual que la flecha al quedarse temblando hundida en el corazón del ciervo. Y suavemente rudo, como la guadaña que siega la tierna hierba con un suspiro. Rudeza, ternura, vagancia y trabajo es la amalgama de este frugal ambiente de hierro y cristal, donde tanto se dice con los ojos y se canta con la quietud. No se alteran los rostros porque pertenecen a gentes de aldeas no turbadas. Excepcionalmente, por milagro casi, manchan el cielo o se enredan en las ramas de algún árbol, pájaros negros que parecen venidos de otra Edad. Son la inquietud. Trazan una rúbrica de muerte sobre un fondo de montes brillantes salpicados de piedras blancas que le dan un beso blanco a la luna.

¿Por qué rincones se esconde la belleza, que tantas sorpresas nos da? El cerco puesto a la caza de sus definiciones ha machacado el cerebro a muchos hombres de alta mente. Y he aquí que en Quesada, alguien, como si nada, nos descubre de la huidiza diosa otro perfil, una cara nueva que mira hacia otros mundos preñados de inesperados enigmas. Vemos por allí, sin explicación natural, asomando una aldea, restos de un poblado perdido, semejante a desperdigados fragmentos de un rojo botijo de barro. Le cercan caminos oscuros, arrugas hondas, aradas de cicatriz o de reja, como en los secos y paralizados rostros amarillos de rastrojo lívido de sol, cortados así, acuchillados con sombras tan frías que hielan el alma y acarician con roce de mano muerta. Otra vez la inquietud.

Ni gritos ni clamores. En las fiestas, orden. No hay chillidos de muchachas, ni viriles deseos mal contenidos. Como si todo ahí estuviera ya logrado o perdido con humilde resignación. Pero esto está lleno de taladrantes ojos grandes de un casi negro azul de helada y estrellada noche, agujeros por donde se alcanza la inmensidad del alma. Nos miran fijos, fríamente serenos siempre, con contrastantes imágenes de rabia encendida de jabalí muerto a ballestazos. No es posible pasar ante un cuadro de Zabaleta sin sentirse estremecido por siembra nueva traída por aires de otro más allá, virgen manantial de la clase de aquel que regó nuestra península con el soplo hierático de Bizancio. En otros tiempos este artista hubiera pintado con amor supremo de manierista, una sola col copiada del huerto de algún pequeño convento. O quizá empaparan sus manos, con muy pocos y vivos colores, una gran superficie parietal de un templo indio. Y así sus impulsos en Quesada, la limpia.

He aquí que el espíritu del pintor se manifiesta en estos lienzos como la más alta modestia de la mudez expresiva. Y de qué forma nos enseña en qué puede consistir, entre tantos otros, un instante feliz, sin sonrisas, pero también sin llanto, aunque todo se mueva tantas veces dentro de rotos espejismos. En el sentido más poético, es arte de juglar, por decirlo así, que aparentemente solo sueña y no es capaz de cantar. Pero no hay más ágiles dedos que el sueño mueva, para esas “cuerdas” que Zabaleta inventa: ese dibujo tan sensible y vibrátil como el tenso y oscilante cable bajo el peso del acróbata que se mantiene por milagro allá arriba. Y la gracia del color apoyándose en la línea y esta en aquel, tal así el juglar en su sueño y el sueño en su juglar, baten en el aire un requiebro de bucólico amor.

Dentro de tanta vibración todo es firme, seco y de roca. Y como un abanico se nos abre esta pintura, ofreciéndonos una mano abierta que no tiembla de angustia. Y hasta la red de su dibujo, que tantas veces recuerda la que tiende la araña, deja prisionero el paso, obligando a mirar, a mirar y pensar. Aquí el expresionismo ha dejado de ser demasiado triste y se ha vuelto dulcemente melancólico, muy semejante al sueño de un príncipe medieval. El expresionismo, ese reino de la duda, dejó por estas tierras enterrada su morbosa amargura y se ha tendido al sol. Por aquí no pasaron las nubes negras de la guerra, sino las de la paz con sus alas blancas. Y así Zabaleta ofrece al caminante una sabrosa hogaza de pan de arte impregnada de miel reciente. Vuelvo a decir que el expresionismo ronda cerca y, habiéndolo, se ha cansado de llorar, aunque no llegue a reír. Es esta una pobreza limpia, sin andrajos ni miseria. Hay, además, una eterna fe cantada a la Providencia con musical zumbido de colmena. Esta es una pobreza que le vuelve la espalda al expresionismo y le pone una mordaza, para que no pierda el sosiego, aunque este sosiego sea algo atormentado. Las más altas tendencias contemporáneas, que rinden al morbo su tributo de dolor, quedan aquí casi anuladas entre los zarzales de sus caminos. La angustiosa polvareda no llega a expresar su más amarga queja. Queda también detenida entre los dientes del elevado perfil de las serranías, dejando acá unos valles repletos de gente serena, sin padecimientos ni pecados. Ya le basta a Zabaleta con pintar caras de viejas que parecen nueces, y fuegos fatuos que descienden temblando del cielo a posarse mariposeando sobre los vestidos y trastornar así la tranquilidad de algún gato que duerme. Ya le basta un cierto orientalismo que tanto le multiplica la frontalidad de los perfiles de brazos y caras, encaminando al mismo tiempo nuestro pensamiento por el sendero del Greco, aquel atormentado pintor isleño de quien Rafael Zabaleta hubiera sido buen amigo. Como de Cervantes, el andariego hidalgo pobre de la millonaria aventura, que también supo de orientalismos. Ya le basta a Zabaleta todo esto. Y otras cosas.

Esta es la obra de un gran pintor que “se marchó a dormir” a su humilde pueblo de Quesada. A vivir de otra manera, como si al echarse solo hubiera cambiado de postura.

LUIS CARRERA MOLINA

Artículo inédito, escrito en junio de 1960, en Valladolid (España).